СЕМЕЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ

В каждой семье много ли, мало ли, но рассказывают молодому поколению о былом и о предках. Так и я узнала от мамы о Сергее Ивановиче Глаголеве. Это родной брат моего деда Николая Ивановича. Их отец Иван Петрович работал на фабрике Асеева в селе Арженка, где и родился в 1905 году мой дедушка.

«Потом они всей семьей уехали, их пригласил на свою фабрику татарин, – рассказала мама Клавдия Николаевна. – После революции фабрику сожгли, и они бежали. На лошадях долго ехали. Дедушка выбрал райский уголок – Тулиновку».

Так семья вернулась на Тамбовщину. Кто-то осел на этой земле, кто-то подался в другие места. Сергея Ивановича судьба забросила в Кронштадт.

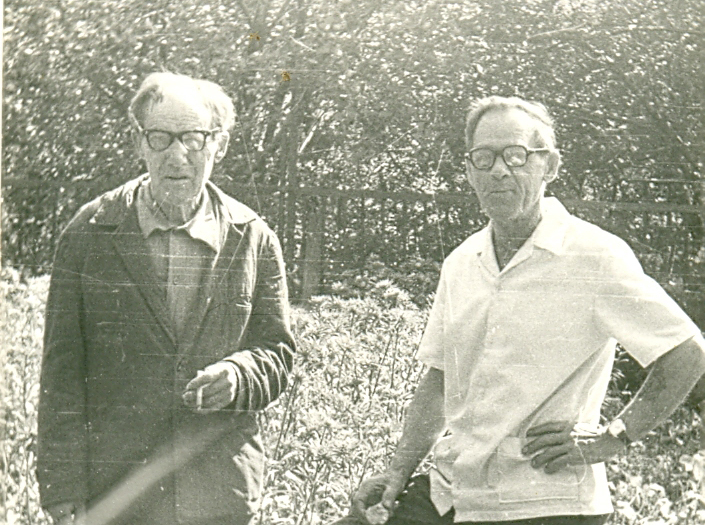

«Дядя Сережа приезжал к нам в семидесятых годах, – добавила мама. – Он стал моряком. Они с дедушкой очень долго не виделись. Радовались встрече. Жаль теперь, что я в их разговорах не участвовала».

Братья были очень похожи, их даже сфотографировали рядом. Из Кронштадта Сергей Иванович прислал свои фотографии. На одной из них он в форме Военно-морского флота, с наградами. Представитель своего поколения, он не мог не участвовать в Великой Отечественной войне. Мама даже слышала мельком: он рассказывал, что выжил чудом.

КАРТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Проснулся интерес: каким был фронтовой путь Сергея Ивановича?

Начало поискам – беседа со старшими в семье – уже было положено. Следующий шаг – интернет.

Первыми помощниками в этом вопросе становятся сайты «Подвиг народа» и «Память народа». Но Сергеев Глаголевых находится несколько, причем примерно одного возраста. Дату и место рождения дедушкиного брата я не знаю, и это оказывается камнем преткновения. Досадую, но не опускаю руки. Вспоминаю, что младшая их сестра Александра, говорила тетя, родилась в 1912 году в Ульяновске. Узнаю, что этот город до революции назывался Симбирском. Решаю найти его на карте Российской Империи, а заодно и близлежащие населенные пункты. Попадается на глаза Сызрань. Село Теплый Стан Сызранского района указано как место рождения в учетно-послужной карточке одного из тезок. Да и по времени совпадает: 1909 год рождения. Как известно, при генеалогических поисках «удостоверяют личность» три параметра: ФИО, год и место рождения.

ФАБРИКА И «ТАТАРИН»

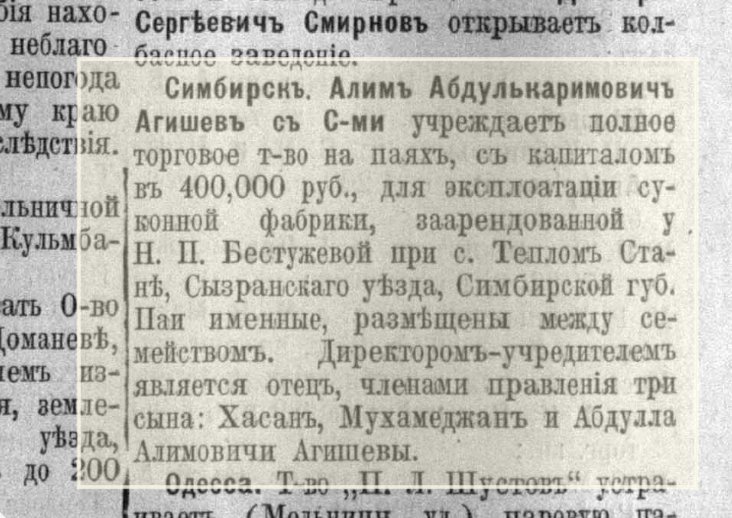

Но была ли в сельце Теплый Стан Сызранского уезда Симбирской губернии (в советское время – Куйбышевской области, а сейчас – Самарской) суконная фабрика? В пучине интернета, известно, найдется все. Вот и ныряю.

Действительно, в начале ХХ века работала Тепловская суконная мануфактура. Благодаря исследованию школьницы Александры Чаплыгиной узнаю, что с 1909 по 1916 годы фабрику арендовал кузнецкий фабрикант Алим Керимович Агишев. Вот он и «татарин»! Конечно, по имени о национальности промышленника судить сложно, да это для моей истории и неважно. Главное, семейное предание подтверждается.

И еще: фабрика в самом деле сгорела. Девочка приводит цитату из журнала «Духовный собеседник»: «10 декабря 1917 года в 8 часов утра загорелся фабричный корпус. Пользуясь праздничным днем, машинист задумал ремонт в машинном отделении; т.к. в канатном отделении было темно, то он попросил товарища по работе посветить, а последний, идя с сальной свечой, споткнулся о канат и выронил свечу. Огонь схватил пропитанные маслом канаты, перекинулся на остальное – и в какие-нибудь 2 часа корпуса не стало. Без работы осталось все население».

Поставлена еще одна галочка в поисках разгадки занимающей меня тайны.

Для уверенности звоню тете Татьяне Алексеевне Якушиной, уточняю все, что узнала.

«Да, у нас говорили про Теплый Стан», – радуется она.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

Теперь уже обстоятельно знакомлюсь на сайтах с персональными данными дальнего родственника. Хотя не такого уж и дальнего – ему я прихожусь внучатой племянницей.

Родился Сергей Иванович Глаголев 15 сентября 1909 года в селе Теплый Стан Сызранского уезда Симбирской губернии. Поступил на военную службу 15 ноября 1931 года в Тамбове. Воинские звания обозначены как «капитан администр. службы; майор админ. сл.; ст. техник-лейтенант».

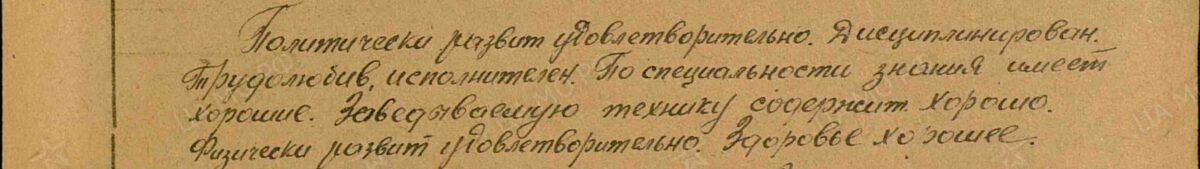

В архивном документе о награждении медалью «За боевые заслуги» Сергей Иванович охарактеризован как человек достойный: «Политически развит удовлетворительно. Дисциплинирован. Трудолюбив, исполнителен. По специальности знания имеет хорошие. Заведываемую технику содержит хорошо. Физически развит удовлетворительно. Здоровье хорошее».

Перечень наград у двоюродного дедушки внушительный: 30.04.1947 – орден Красной Звезды; 03.11.1944 – медаль «За боевые заслуги»; 13.06.1952 – орден Красного Знамени; медали «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Прямо говоря, в ступор ставит наименование места службы: лаб. ПУАО КУБО ВМФ ВМУ БО им. ЛКСМУ ВАУ БО ВМС ТОФ.

БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА

Что бы это ни значило, в глубокой надежде на хоть какой-то результат вставляю в строку поиска этот набор букв. Срабатывает! Получаю расшифровку: Севастопольское военно-морское училище береговой обороны Военно-морского флота имени ЛКСМУ (Ленинский коммунистический союз молодежи Украины).

История этого учебного заведения тоже началась в 1931 году. В училище готовили командиров-артиллеристов для береговых батарей, пиротехников – специалистов по морскому боеприпасу для арсеналов и береговых батарей, техников приборов управления стрельбой и химиков. С первых дней Великой Отечественной войны части были переведены на оперативную готовность №1. 31 октября 1941 года курсантский батальон принял боевое крещение под Бахчисараем. Стояли под шквалом огня противника насмерть. Курсанты и преподаватели участвовали в обороне Севастополя и битве за Кавказ. Вот почему у Сергея Ивановича были на груди эти особые медали!

В сентябре 1945 года училище переформировали в три учебных заведения: Краснознаменное училище Береговой обороны ВМФ в Риге, училище связи ВМФ в Петродворце и Техническое минно-артиллерийское училище в Кронштадте. Выходит, так дедушкин брат и оказался в городе-порте.

Службу, судя по документам, он окончил в конце 1960 года.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Разложив все по полочкам, я поняла, что в нашей семье есть свой герой – настоящий офицер, стоявший на передовой в самое страшное время. Об этом стало невозможно молчать, и я оформила его страничку на сайте «Бессмертный полк». Чтобы помнила не только семья, но и народ.

Это один из примеров того, как можно восстановить путь фронтовика, даже если о нем мало что известно. И если есть желание узнать больше о своих предках, не нужно бояться начать свое собственное исследование.

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО ВОССТАНОВИТЬ ИСТОРИЮ БОЕВОГО ПУТИ УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Шаг 1: расспросить старших родственников, они могут дать ориентиры для поисков.

Шаг 2: проверить информацию на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа».

Шаг 3: просмотреть электронные ресурсы, обратиться в архив.

Шаг 4: изучить литературу о боевом пути подразделений и о сражениях, в которых участвовал герой. Это даст представление о том, через что довелось пройти солдату и его товарищам.